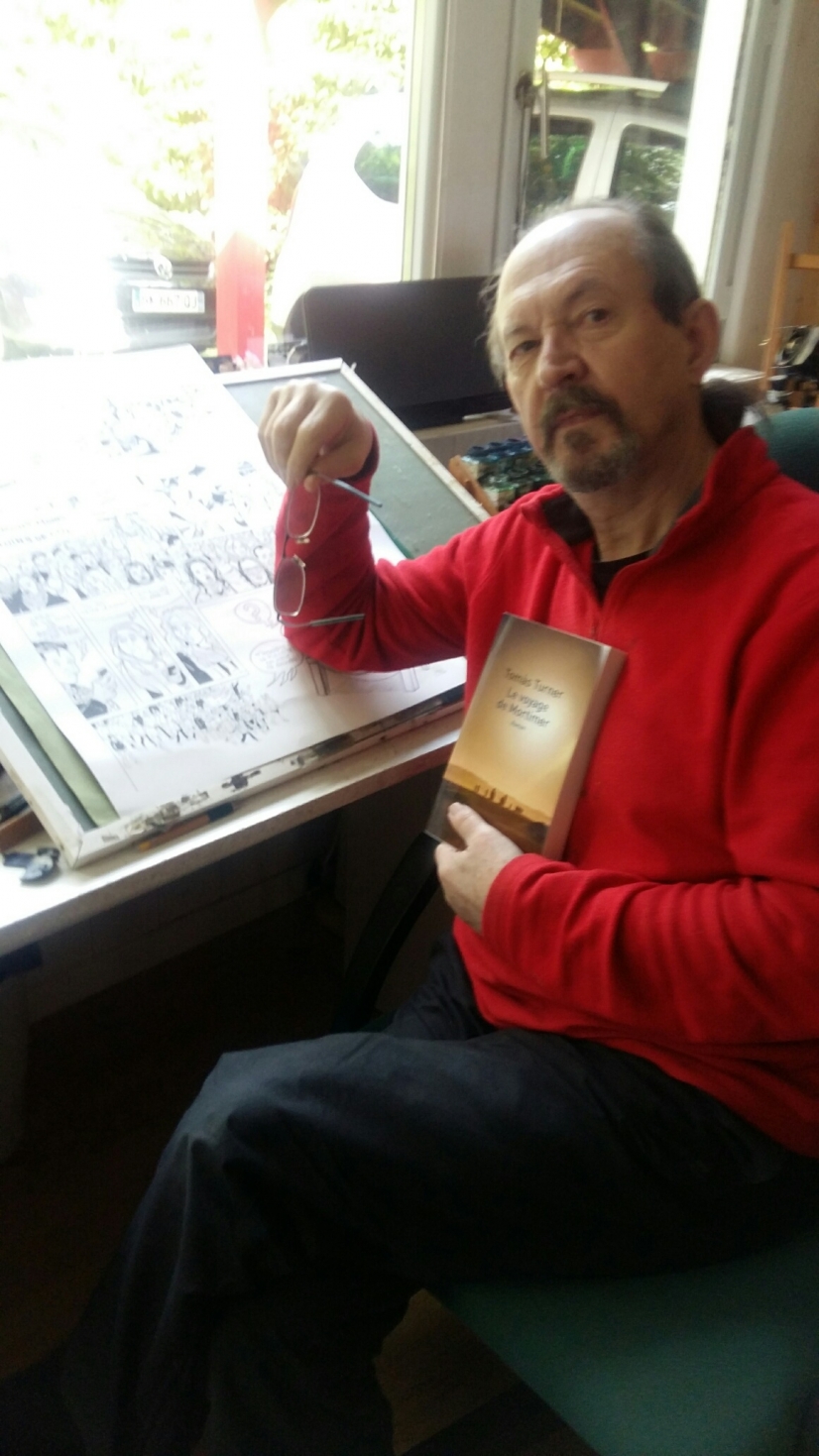

Historien, dessinateur et chroniqueur de Contrepoints, René Le Honzec a aimé le voyage de Mortimer

Bernard Rio - Page 12

-

René Le Honzec et le voyage de Mortimer

-

En hommage à Michel Déon

Deux articles consacrés à Michel Déon parus dans Ar Men, 2011, et dans le Saint-Hubert, 2010

Michel Déon, baladin du monde occidental

Tynagh, une bourgade du comté de Galways en Irlande. Deux kilomètres à l’écart, Old Rectory, il n’y a plus de recteur dans l’ancien presbytère ni de messe dans la chapelle désaffectée. Depuis une trentaine d’années, l’hôte des lieux s’appelle Michel Déon mais les Irish draught de Chantal Déon sont ici plus réputés que les œuvres de l’académicien français. Bien que le film adapté du roman « un taxi mauve » figure bon an mal an au programme de la RTE, la télévision nationale irlandaise, ce sont les prouesses des champions issus des haras de Tynagh qui enflamment les conversations des voisins, toujours aussi férus de courses et d’enjeux. La primauté des chevaux sur l’homme de lettres ne semble guère léser Michel Déon, satisfait de sa quiétude, heureux de se promener à Portumna, au bord du lough Derg, et de lier conversation avec des anonymes qui le connaissent comme un habitué des lieux, un marcheur aussi infatigable que Quarto, un fougueux Braque de Weimar. Aujourd’hui, nous marcherons deux petites heures dans les bois et les roselières en devisant de l’Irlande et des Irlandais, des écrivains et de leurs livres… En l’absence du chien, affublé du nom d’une collection des éditions Gallimard où ont été rassemblés plusieurs romans, compagnon particulièrement doué pour lever les faisans et débusquer les chevreuils couchés sous les hêtres, le maître chasse les idées convenues. Il serait impropre de parler d’exil en Irlande pas plus qu’il ne fût auparavant exilé en Grèce. « Après la guerre, je n’avais qu’une pensée : bouger. J’ai toujours vécu à l’étranger, en Italie, au Portugal, en Grèce ». Depuis bientôt quarante ans, c’est ici qu’il vit et qu’il écrit, naturellement discret puisqu’invité. « Quand vous résidez à l’étranger, vous ne devez pas prendre parti dans les affaires du pays qui vous accueille. Vous pouvez être indigné mais il vous faut demeurer spectateur ». Cette discrétion est une pudeur qui sied à l’homme écrivant l’amour et l’amitié, célébrant la vie qui court et les souvenirs qui affluent avec les ans. Installé en Irlande, après le succès des « poneys sauvages », l’écrivain a définitivement quitté l’île de Spetsai lorsqu’il a perdu l’amitié des Hellènes débauchés par le tourisme de masse. Il a trouvé dans les vents et les pluies du nord-ouest une nouvelle vigueur, une raison de ne pas déchanter du monde. Il ne craint d’ailleurs pas de vagabonder sous la pluie et de revenir trempé à la maison. Imprégné de ce pays humide et tourbeux, l’écrivain français a adopté l’humour du cru. « Quand vous marchez dans la rue et qu’il pleut, on vous fait la réflexion qu’il n’y a pas de vent ». Fuyant une Grèce devenue mercantile, il a aussi trouvé refuge en Irlande par curiosité intellectuelle et affection. Jacques Chardonne et Fernando Pessoa l’avaient attiré au Portugal, André Fraigneau et Georges Séféris l’avaient conduit en Grèce. Pour l’Irlande ce fut Jonathan Swift, James Joyce, William-Butler Yeats et même Brendan Behan qui incarne à ses yeux « le génie brouillon et fracassant de l’Irlande, une brutale réaction contre l’engourdissement rêveur auquel prédispose un décor comme celui que découpe ma fenêtre. Behan est l’anti-Yeats et pourtant on peut aller de l’un à l’autre sans être dérouté. Comme le « tout est dans tout » de la philosophie, « tout est dans l’Irlande ». (Je me suis beaucoup promené, p 78) ». Cet occident rêvé est-il vraiment une exception en Europe ? Tournant le dos au « développement » touristique si fatal à la noblesse et à la grâce de la civilisation grecque, Michel Déon n’a-t-il pas été rattrapé par le dragon économique dans son refuge du Connemara ? À l'instar des « pages grecques » écrites en 1960 et 1965, souvenirs d’un temps disparu, les pages irlandaises de « Cavalier, passe ton chemin », dont le titre est emprunté à un poème de Yeats, ne témoignent-elles pas d’une société clanique condamnée par une consommation boulimique ? En 1993, l’écrivain confiait dans un entretien accordé à sa fille Alice (page 132) : « Il semble que l’impetus naturel de l’Irlande ait trouvé dans les difficultés matérielles, comme dans la censure morale et religieuse de la jeune république, un terrain particulièrement favorable à son irrédentisme et à son esprit rebelle. Dans le combat contre une autorité occulte, sournoise et tracassière, la culture irlandaise surmontait son idiosyncrasie et s’adressait au monde occidental sans aucune humilité, traitant d’égal à égal avec d’autant plus de naturel qu’elle était consciente d’apporter du sang nouveau, une pensée révolutionnaire fort éloignée des berquinades que l’on aurait pu attendre de ce pays serré au collet par l’église ». Seize ans plus tard, l’abondance a malheureusement érodé cette âme singulière. « ô mes enfants, qu’êtes-vous en train de faire d’un des plus poétiques pays d’Europe. La prospérité s’est abattue sur l’Irlande comme la pédophilie sur le bas clergé », s’exclame-il dans « Cavalier passe ton chemin ». Sur les bords du lough Derg, Michel Déon suspend un instant son pas et avoue sa crainte. « L’Irlande est en danger. C’était un pays pauvre où on ne vivait pas mal. C’est devenu un pays où les gens vivent à crédit. Il existe des similitudes entre la Grèce et l’Irlande. Ces deux pays ont été occupés pendant plusieurs siècles, la Grèce par les Turcs, l’Irlande par les Anglais, et ont obtenu leur indépendance à la même époque : la Grèce en 1911, l’Irlande en 1922. Les hommes ont appris à mentir et à tricher pour survivre. Lorsque ces pays ne sont plus occupés, le mensonge devient roi. Une fausse prospérité a ravagé la Grèce ». Comment le contrecoup de la crise économique sera-t-il vécu et interprété ? « Je ne sais pas encore ce que l’Irlande va devenir, sauvée par une sagesse instinctive ou emportée par le flot ». Aux interrogations et aux incertitudes qui encombrent l’horizon, Michel Déon ne répond pas en raisonnant. Peu enclin à défendre un système qui corrompt les cœurs et les âmes, il en appelle aux génies des lieux. C’est aux leprechauns et aux banshees que les Irlandais devront peut-être le salut de leur âme… car le petit peuple qui siège à Benbulden sait la futilité de l’or et de l’argent. « Les hommes n’ont pas besoin de raison mais de surnaturel ». Bienheureux Michel Déon qui n’oublie pas sa jeunesse et qui ne veut toujours pas se conformer à une pensée cauteleuse et aseptisée. Évoquant les prix Nobel de littérature irlandais aussi nombreux que les lauréats français, il qualifie Seamus Heaney de « plus grand poète de langue anglaise », et balaie Jean-Marie Le Clezio : « le triomphe des idées communes » ! Michel Déon ne cherche ni à plaire ni à déplaire. Il dit et il écrit ce qu’il croit juste, une vérité qui ne coïncide pas avec la norme littéraire du happy end et la politique des marchands du temple. En 1970, il écrivait : « si vous me demandez ce que je suis allé faire en Irlande, je vous répondrai que j’en sais rien au juste, et que, de toute façon, il faut bien vivre quelque part. Au fond, il s’agissait peut-être aussi d’une envie, mûrie depuis longtemps, un obscur besoin de pluie, de vent, de prairies vertes, l’attrait que peuvent exercer une terre mouillée, de vastes paysages, la présence de l’Océan et le bruit sourd, continu de la houle se brisant sur les falaises de Moher. L’Europe s’achève ici, plus loin c’est l’aventure. Il arrive que l’on aime toucher du doigt à ses limites et laisser grandir en soi de vieux rêves ». Le temps a passé. L’écrivain a pris la dimension de cette île et de ce peuple. Il s’est replié à l’intérieur des terres. Irlandais à sa manière, c’est-à-dire aussi à l’aise avec son voisin fermier qu’avec ses collègues de l’Académie Française, il ne s’embarrasse pas de protocole. Hors d’âge et sans casquette, car aujourd’hui le soleil brille dans le ciel de Tynagh, il est parti faire sa promenade quotidienne et discouru à bâtons rompus. La romanesque Irlande a adopté cet homme, qui n’était pas arrivé les mains vides. L’écrivain y a puisé une nouvelle inspiration. Il l’a embrassé dans « un taxi mauve » et multiplié les clins d’œil dans son œuvre. Ainsi dans « les poneys sauvages », les quatre héros ont-ils pour maître à penser le professeur Dermot Dewagh, retiré à Killary. Dans « un souvenir » la maison de Sheila a été achetée par « un sacré foutu d’Irlandais ». Dans « la montée du soir », c’est Marie qui « ne saurait renier ses origines celtes », etc. Michel Déon n’a pas fini de rêver et d’écrire. En Irlande, il a découvert un monde où il existe encore des poneys sauvages.

-

A voir, à revoir ou à lire

Entretiens et reportages sur le livre des saints bretons

-

Video sur les saints bretons

-

Agenda 2016 : rencontres et conférences

Les prochaines manifestations autour des livres de Bernard Rio

-

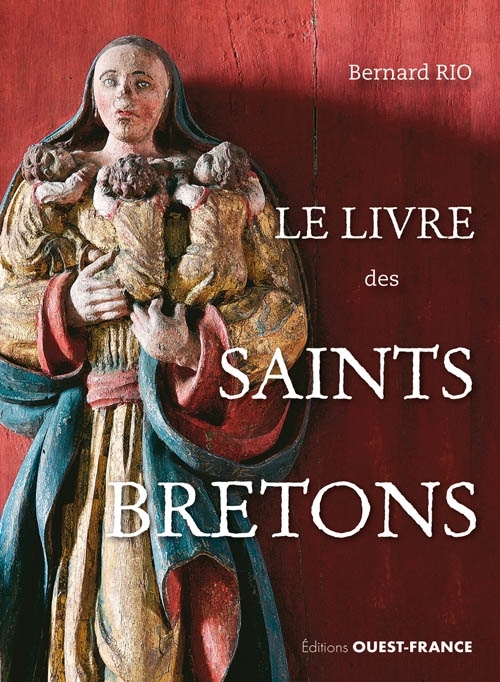

Le livre des saints bretons

Le livre des saints bretons rassemble plusieurs centaines de saints. Nombre d’entre eux sont venus d’Irlande ou de Grande-Bretagne pour christianiser la Bretagne armoricaine et sont célébrés depuis le haut Moyen Age. D’autres apparus au fil du temps ont été sanctifiés par le peuple. D’autres encore ont été béatifiés et canonisés par l’église catholique romaine. Princes, évêques, abbés, moines, ermites, hommes du peuple ou martyrs anonymes, les saints bretons ont tous en commun de “faire des miracles” et de partager une indéfectible dévotion populaire. Le culte des saints est ainsi célébré dans les six mille sanctuaires, les dizaines de milliers de fontaines et de lieux sacrés qui maillent le paysage breton. S’inspirant de la tradition encyclopédiste, ce livre recense les Vies des saints, leurs légendes, leurs vertus, leurs miracles et leurs lieux de culte. Il révèle une somme de croyances, de pratiques et de rites, toujours actuels, qui s’enracinent dans une antique mémoire. Bernard Rio propose un guide savant et merveilleux pour redécouvrir une Bretagne originale et arpenter une terre sacrée.

Bernard Rio, écrivain, lauréat de plusieurs prix littéraires, est reconnu pour ses travaux sur l’histoire, le légendaire, la religion et le sacré, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, parmi lesquels “Voyage dans l’au-delà : les Bretons et la mort” (2013), “Guide du Tro Breiz” (2014), “Sur les chemins des pardons et pélerinages en Bretagne” (2015), “Pélerins sur les chemins du Tro Breiz” (2016).

-

Le livre des saints bretons

Le livre des saints bretons rassemble plusieurs centaines de saints. Nombre d’entre eux sont venus d’Irlande ou de Grande-Bretagne pour christianiser la Bretagne armoricaine et sont célébrés depuis le haut Moyen Age. D’autres apparus au fil du temps ont été sanctifiés par le peuple. D’autres encore ont été béatifiés et canonisés par l’église catholique romaine. Princes, évêques, abbés, moines, ermites, hommes du peuple ou martyrs anonymes, les saints bretons ont tous en commun de “faire des miracles” et de partager une indéfectible dévotion populaire. Le culte des saints est ainsi célébré dans les six mille sanctuaires, les dizaines de milliers de fontaines et de lieux sacrés qui maillent le paysage breton. S’inspirant de la tradition encyclopédiste, ce livre recense les Vies des saints, leurs légendes, leurs vertus, leurs miracles et leurs lieux de culte. Il révèle une somme de croyances, de pratiques et de rites, toujours actuels, qui s’enracinent dans une antique mémoire. Bernard Rio propose un guide savant et merveilleux pour redécouvrir une Bretagne originale et arpenter une terre sacrée.

Bernard Rio, écrivain, lauréat de plusieurs prix littéraires, est reconnu pour ses travaux sur l’histoire, le légendaire, la religion et le sacré, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, parmi lesquels “Voyage dans l’au-delà : les Bretons et la mort” (2013), “Guide du Tro Breiz” (2014), “Sur les chemins des pardons et pélerinages en Bretagne” (2015), “Pélerins sur les chemins du Tro Breiz” (2016).

-

Conférence Sur les chemins des pardons

Conférence le samedi 10 septembre à 18 heures à la chapelle Sainte-Anne à Branderion (56) de Bernard Rio, "Sur les chemins des pardons et pélerinages en Bretagne", à l'invitation de l'Association des Amis de la Chapelle sainte-Anne. La conférence sera suivie d'une séance de dédicaces.

-

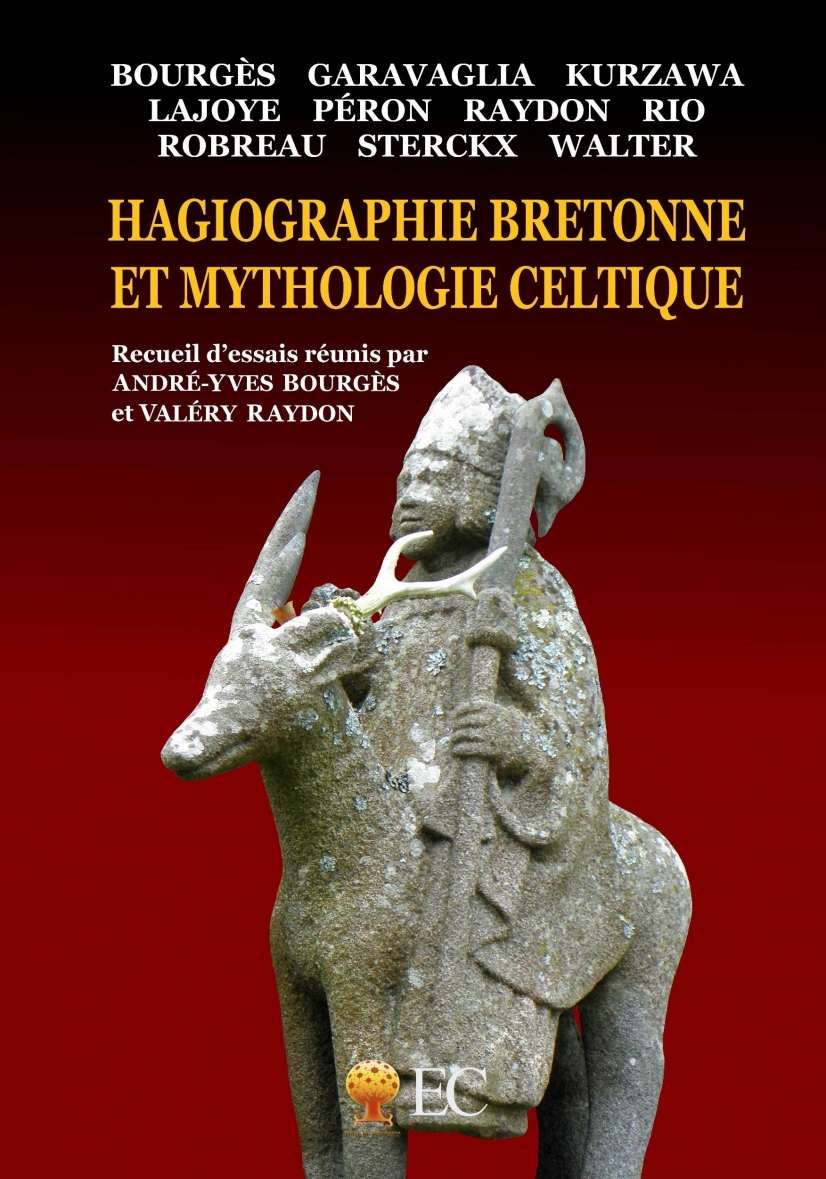

Hagiographie bretonne et mythologie celtique

Vient de paraître :

La Matière hagiographique de Bretagne a été soumise à des influences multiples tout au long de son histoire. Un apport vrai-semblablement notable, mais difficilement évaluable, concernant la composition des Vies des saints bretons dans ce foyer de langue brittonique, a consisté dans le recyclage d’anciennes traditions orales celtiques, remontant à des mythes et rites préchrétiens, qui, toujours plus dépouillées au fil du temps de leur ancienne portée religieuse et culturelle, avaient pu être mises par écrit et toilettées par des lettrés chrétiens, ou continuaient de figurer dans les répertoires des conteurs bretons armoricains, mais aussi corniques, gallois ou bien encore ceux d’Irlande, de Man et d’Ecosse.

Cet apport n’est pas toujours évident à identifier, du fait que notre connaissance des anciennes mythologies des sociétés celtiques est largement fragmentaire; du fait aussi que ces biogra-phies de saints et les chroniques de leurs miracles sont en général des oeuvres composites et hybrides que les hagiographes ont élaborées en combinant données historiques et motifs littéraires puisés aussi bien à des thèmes épiques, folkloriques que bibliques ou d’autres fonds hagiographiques antérieurs, et en les adaptant avec une grande liberté au système de valeurs de la société de leur temps. Il en résulte qu’il est souvent plus aisé d’authentifier un petit substrat celtique en cours de narration que d’affirmer la structuration d’un personnage ou d’une Vita entière à partir du décalque d’un ancien mythe celte. Il n’est pas moins délicat de tenter d’évaluer le caractère volontaire de l’emprunt, de compren-

dre s’il était détenu de première ou d’énième main, d’identifier sa source de provenance - parfois une autre oeuvre hagiographique -, de savoir s’il fut motivé par un objectif religieux précis, enfin de jauger la part de ‘resémentisation’, d’adaptatio christiana qu’il contenait.

On l’aura compris, le thème Hagiographie bretonne et mythologie celtique est périlleux, épineux, et a toujours cristallisé bien des débats entre hagiologues sourcilleux et celtisants hyper-spéculatifs. Il n’en demeure pas moins d’un formidable intérêt pour la compréhension de la littérature hagiographique bretonne et la connaissance des anciennes croyances païennes. Il méritait bien qu’un ouvrage tente une mise à jour de l’état de cette question, et peut-être la renouvelle par le biais des approches diverses de la recherche actuelle dans les domaines des sciences sociales et d’histoire des religions. C’est aujourd’hui chose faite avec ce livre collectif rassemblant une série d’essais validés par un comité scientifique. Une bonne occasion de redécouvrir sous un jour nouveau, entre autres, la légende des sept saints de Bretagne, le duo formé par saint Corentin et son anguille, et le bâton merveilleux de saint Goëznou...

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS,

par André-Yves Bourgès ……….…………………………………… p.9

Résumé : Retour sur les diverses approches du matériel hagiographique breton développées par les historiens depuis la fin du XIXe siècle.

SAINT CORENTIN ET L’ANGUILLE DE LA FONTAINE, par Philippe Walter ………………………………………………….. p.37

Résumé : Le poisson découpé qui se régénère lui-même est l’épisode merveilleux principal de la Vie de saint Corentin (XIe siècle). Loin d’être une simple fantaisie hagiographique ou une imitation naïve des Evan-giles (Marc, 8,8), l’épisode gagne à être rattaché à la mythologie celtique après qu’on a cerné la nature exacte dudit poisson (une anguille) et l’imaginaire mélusinien qu’il engage : poisson d’abondance et poisson de science à la fois.

Mots-clés : miracle; anguille; Mélusine; abondance; conte ATU 511

SAINT GOËZNOU ET LA FOURCHE DU DAGDA,

par Valéry Raydon et Claude Sterckx ………………………. p.69

Résumé : Les auteurs se sont penchés sur l’épisode de l’hagiographie du saint bas-léonard Goëznou relatif au miracle d’arpentage qu’il accom-plit à l’aide d’un bâton merveilleux lors de la fondation de son monastère. Ils proposent de renforcer, à l’aide du comparatisme structural, le paral-lèle déjà signalé entre le bâton de Goëznou et un des principaux attributs du dieu gaélique et panceltique Dagda, et démontrer ainsi que cet épisode hagiographique a incontestablement adapté un ancien motif mythologique celtique. Le miracle de l’arpentage avec le bâton merveilleux connaissant d’autres applications hagiographiques en Armorique et à Meaux, les auteurs défendent l’antériorité et l’influence du cas mettant en scène

Goëznou. Ils avancent des arguments faisant du monastère de Langoues-nou le foyer où fut forgé ce miracle, peut-être à partir d’anciennes tra-ditions locales, et vraisemblablement entre le Xe et le XIIe siècle.

Mots-clés : saint Goëznou; saint Goulven; saint Hernin; saint Fiacre; Dagda; Sucellos; comparatisme structural; Guillaume le Breton; mini-hi; mell benniget; Goulet de Brest

LES SEPT SAINTS,

par Bernard Rio ………………………………………..……………….p.161

Résumé : Samson, Patern, Corentin, Pol-Aurélien, Tugdual, Brieuc et Malo, les saints évêques de Dol-de-Bretagne, Vannes, Quimper, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc et Saint-Malo, font l’objet d’un culte septenaire en Bretagne. Ils patronnent également le Tro Breiz, en fran-çais le « Tour de Bretagne », un pèlerinage datant du Moyen âge qui connaît un regain de popularité au XXIe siècle. Les légendes populaires associées aux sept saints de Bretagne offrent une source d’étude com-plémentaire à la littérature médiévale. Elles confirment que le culte des sept saints de Bretagne véhicule des mythes celtiques. Cette dévotion peut être interprétée comme une croyance préchrétienne structurant une tradition pérégrine.

Mots-clés : Sept Saints de Bretagne; Samson; Patern; Corentin; Pol-Aurélien; Tugdual; Brieuc; Malo; Tro Breiz; Pèlerinage; Dioscures; Ju-meaux; Lug; Grande Ourse.

RAVEN ET RASIPHE : DES JUMEAUX MYTHOLO-GIQUES ?,

par Patrice Lajoye ………………………..…...………………….... p.215

Résumé : La Vie - ou plus correctement la Passion - des saints Raven et Rasiphe, deux frères donnés comme Bretons, est un texte sans aucune valeur historique, mais qui contiendrait un nombre important de motifs issus de la mythologie celtique. À l’issue d’une mise à jour du dossier

hagiographique, impliquant un examen des manuscrits et tenant compte des variantes tardives, le subtil assemblage de ces motifs est mis en évidence, assemblage qui ne permet cependant pas la recons-titution d’un mythe précis.

Mots-clés : Lugus; Nuada; bras; fontaine guérisseuse; jumeaux

LES ACTES DES SAINTS DE REDON,

par Bernard Robreau………………………………………..…….. p.229

Résumé : L’auteur des Gesta Sanctorum Rotonensium possède une solide culture antique et biblique qui dissuade souvent de rechercher des traces de celticité dans ce texte. Pourtant, plusieurs des miracles énoncés y attestent un phénomène de recyclage mythologique, notam-ment de celui de la roue apocalyptique du Jupiter celtique. Plus large-ment, l’ouvrage semble imprégné d’une certaine mémoire du calendrier et de l’idéologie royale préchrétiens, probablement parce qu’il té-moigne des ambitions de Nominoë et de ses successeurs.

Mots-clés : Calendrier; Chandelle; Foire; Nominoë; Odeur; Rayon lu-mineux; Redon; Roue; Royauté; saint Conwoïon; saint Marcellin; saint Melaine; Symbolisme numérique

MYTHES FONDATEURS DE LA CORNOUAILLE

LA QUATERNITÉ CORNOUAILLAISE - UNE

CONSTRUCTION IDÉOLOGIQUE À L’ÉPOQUE

CAROLINGIENNE EN BRETAGNE,

par André-Yves Bourgès ………………………………………... p.273

Résumé : Au nombre des mythes fondateurs de la Cornouaille - ‘mythe fondateur’ entendu ici au sens de représentation idéologique associée à un récit des origines - figure en tête de série le schéma quaternaire qui associe à trois saints tutélaires, l’évêque Corentin, l’abbé Guénolé et le moine Tugdual/Tudi, le personnage du roi Gradlon, qui n’est pas encore,

longtemps s’en faut, le souverain de la fameuse ville d’Is. C’est à Landé-vennec que cette Quaternité apparaît pour la première fois sous la plume de l’hagiographe de Guénolé, Wrdisten : son succès s’avère durable dans la production littéraire locale jusqu’au XIIIe siècle au moins; mais, dès le XIIe siècle, apparaît un concurrent sérieux, Ronan, protecteur privilégié de la dynastie comtale et dont la figure finira par éclipser loca-lement celle de Tugdual/Tudi. Ainsi, au travers de cet opportunisme hagiographique, se dévoile la véritable nature de la Quaternité cornouail-laise : loin de renvoyer à la cosmogonie celtique et au mythème des Grands sages équipolés aux quatre coins du Monde, il s’agissait avant tout de rendre compte de l’organisation politico-religieuse de la Cornouaille, telle que l’avait imposée la normalisation carolingienne. Sublimation d’une réalité attestée par les actes de la pratique, la Quaternité cornouaillaise décrite par Wrdisten témoigne sans doute également de l’imprégnation mentale de l’hagiographe par les autres schémas quaternaires développés au sein du monachisme carolingien dont Landévennec est à l’époque le phare occidental.

Mots-clés : Bretagne continentale; Cornouaille; Landévennec; mythes fondateurs; schéma quaternaire; récit des origines; monachisme; Caro-lingiens

LES MIRACLES DES ABEILLES DANS

L’HAGIOGRAPHIE BRETONNE,

par Chiara Garavaglia ……………………………………………………. p.293

Résumé : L’article se propose d’essayer de reconstituer un possible apport des littératures mythologiques celtiques à l’hagiographie bretonne et l’emprunt de certains mythèmes par la culture monastique à travers l’analyse des miracles des abeilles relatés dans les textes hagiographiques, en partant de la production hagiographique de la Bretagne continentale au haut Moyen Age.

Mots-clés : abeilles; saint Modomnoc; sainte Brigitte; saint Paul Auré-lien; sainte Gobnait; Medb; Vie de saint Paul de Léon; Wrmonoc; Gesta Sanctorum

CONOMOR ET MÉLIAU. DES MYTHES INSULAIRES

À LA LITTÉRATURE HAGIOGRAPHIQUE,

par Goulven Péron……………………………………………….….. p.317

Résumé : Les noms de Conomor et Méliau apparaissent réunis dans les Vitae de saint Mélar et de saint Malo mais aussi dans l’Historia Francorum de Grégoire de Tours. Ce dernier présente nos deux chefs bretons à la fois comme des personnages historiques et des contempo-rains. On devrait pour cela conclure assez naturellement que Conomor et Méliau sont des personnages réels évoluant au VIe siècle dans le monde politique du sud de la Bretagne. Pourtant le passage de l’Historia porte la marque de la fable, et les événements racontés par l’archevêque de Tours se superposent étrangement avec des événements historico-légendaires qui concernent, non pas la Bretagne continentale, mais le Gwynedd et la Northumbrie. Dans ces conditions on est en droit de se demander si Méliau n’est pas la matérialisation de ce côté-ci de la Manche du fameux Maelgwn de Gwynedd, et Conomor, celle d’un Dom-nonéen insulaire qui aurait cristallisé, dès la fin du VIe siècle, des légendes plus anciennes.

BUEZ LOUIS EUNIUS DIJENTIL HA PEC’HER BRAS.

UN MYSTÈRE BRETON, EN DEUX JOURNÉES,

BASÉ SUR LA LÉGENDE DU PURGATOIRE DE

SAINT PATRICK,

par Frédéric Kurzawa …………………………………………..…. p.341

Résumé : La légende du Purgatoire de saint Patrick, oeuvre du XIIe siècle, a été largement répandue en Europe au point de devenir un best-seller du Moyen Âge. Son succès lui a valu d’être traduite dans de nom-breuses langues vernaculaires. Réédité à travers les siècles, ce récit a également été adapté en Bretagne sous la forme d’un Mystère breton, en deux journées, basé sur le récit des aventures du chevalier Owein au Purgatoire de saint Patrick. Écrit dans la plus pure tradition des Mys-tères bretons et de la littérature de colportage, ce drame joué par des acteurs amateurs fait suite à un autre Mystère breton sur la vie de saint Patrick et, comme ce dernier, il fournit de précieuses informations sur

la vie des Bretons à l’époque de sa rédaction, sur leur mentalité, mais aussi sur leur manière de jouer une pièce de théâtre. La comparaison avec le Tractatus d’Henry de Saltrey permet de distinguer les éléments propres aux deux récits, mais aussi les particularités et les innovations propres à chacun d’eux.

Mots clefs : démons; drame; enfer; Louis Eunius; Mystère; Owein; paradis; purgatoire; saint Patrick; vision

INDEX, …………………………………………………………………… p.369

BIBLIOGRAPHIE, …………………………………………………… p.381

-

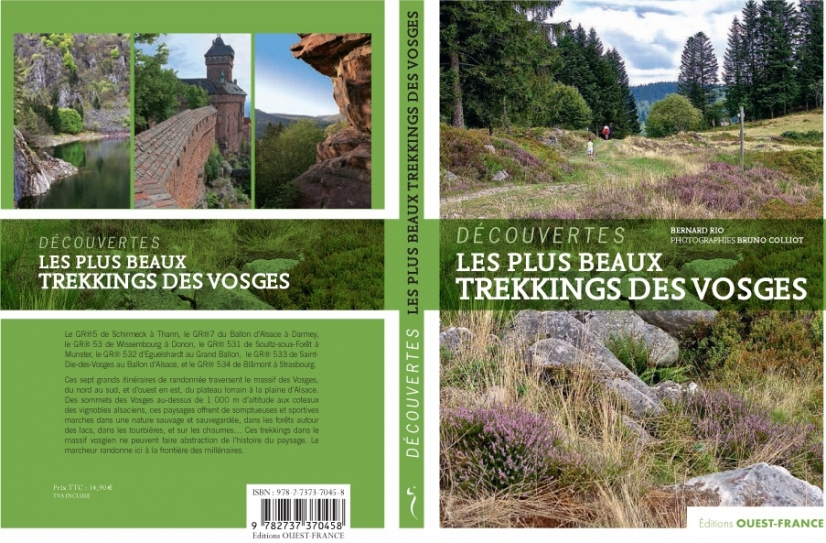

Les plus beaux trekkings des Vosges, Bernard Rio et Bruno Colliot

Les plus beaux trekkings du massif des Vosges Le GR®5 de Schirmeck à Thann, le GR®7 du Ballon d’Alsace à Darmey, le GR® 53 de Wissembourg à Donon, le GR® 531 de Soultz-sous-Forêt à Munster, le GR® 532 d’Eguelshardt au Grand Ballon, le GR® 533 de Saint-Die-des-Vosges au Ballon d’Alsace, et le GR® 534 de Blâmont à Strasbourg sur le GR® 534. Les sept grands itinéraires de randonnée traversent le massif des Vosges, du nord au sud, sur ses versants orientaux ou occidentaux depuis la frontière allemande jusqu’au Territoire de Belfort, et d’ouest en est, du plateau lorrain à la plaine d’Alsace. Des sommets des Vosges au-dessus de 1 000 m d’altitude aux côteaux des vignobles alsaciens, ces Vosges offrent de somptueuses et sportives marches au long cours dans une nature sauvage et sauvegardée… Un millier de kilomètres d’immersion dans les forêts de feuillus et de résineux, autour des lacs, dans les tourbières, et sur les chaumes… La nature s’expose grandiose. Elle voisine avec des siècles d’architecture religieuse et militaire, châteaux forts et abbayes qui ponctuent les cîmes et sont autant de chefs d’oeuvre qui s’imposent dans le paysage. Ces trekkings dans le massif vosgien ne peuvent faire abstraction de l’histoire du paysage. Le marcheur randonne ici à la frontière des millénaires.

Les plus beaux trekkings des Vosges, texte Bernard Rio, photographies Bruno Colliot aux éditions Ouest-France, avril 2016