Les chemins d’une Bretagne intérieure

avant-propos du livre

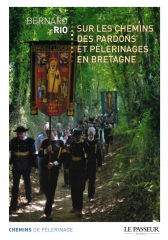

Sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne, éditions Le Passeur, avril 2015

Bernard Rio

Il y avait foule à Lorient. Un samedi soir d’août, à la fin des années quatre-vingts, c’était fête et foire dans les rues du port, un mélange des genres urbains et touristiques. Il y avait là le Breton du coin et son cousin de Paris, l’estivant d’ailleurs et le frère d’Écosse.

C’était bruit et chahut sur le bahut du bord. Un ami normand que j’avais entraîné au Festival interceltique de Lorient me dit tout de go au milieu de la foule animée : « Pourquoi ne me montres-tu pas un pardon breton ? »

Qu’à cela ne tienne, nous partîmes le lendemain, dos à la mer, à l’intérieur des terres et nous nous retrouvâmes devant une chapelle de l’arrière-pays. Le chapiteau était dressé dans le placître où les dames crêpières s’affairaient déjà tandis que les cloches battaient le rappel des fidèles. Nous passâmes une grande parti de la journée en ce lieu champêtre, propice au repos, à

la méditation et à la communion. Quel contraste avec la fureur lorientaise ! Étonné par l’intergénération de cette fête mariant le profane et le sacré, l’ami Jean me confia que les Bretons avaient de la chance de conserver un tel patrimoine vivant. Il m’avait fallu ce regard extérieur pour voir l’évidence et comprendre une réalité qui m’avait échappé : le décalage entre un

monde qui se donnait en spectacle et cet autre monde à l’écart des modes dont la permanence défiait les temps acoquinés de la raison et de la jouissance. Depuis lors, je n’ai jamais manqué une occasion d’assister à un pardon, que ce soit en Basse ou Haute-Bretagne.

Si loin des clichés de cartes postales, le pardon ne cultive ni la nostalgie ni le folklore. Il faudrait réduire la Bretagne à cinq semaines d’été et à la bande côtière pour considérer le pardon comme une manifestation à voir. La réalité est différente. On ne regarde pas le pardon, on y vient et on y participe. Il serait vain d’imaginer le pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques vêtu

à la mode médiévale. Il en est de même en Bretagne, que ce soit dans la plupart des pardons, des troménies et plus encore du Tro Breiz. D’où viendrait donc cette vision surannée qui perdure dans les médias, y compris bretons ? Peut-être de l’écrivain Anatole Le Braz (1859‑1926) qui publia en 1894 Au pays des pardons 1, son deuxième best-seller après La Légende de la mort en Basse-Bretagne en 1893.

Dans son panorama, il écarta d’emblée les pardons de Notre-Dame- de- Bon-Secoursà Guingamp et de Sainte-Anne-d’Auray.

« Ils ont revêtu, depuis quelque temps, un caractère de cosmopolitisme religieux qui ne m’a pas permis de les faire entrer dans le cadre de ces études exclusivement bretonnes », écrivit-il pour se justifier. Ne trouvèrent grâce aux yeux de l’écrivain que le pardon des pauvres à Tréguier, le pardon des chanteurs à Rumengol, la troménie de Saint-Ronan à Locronan et le pardon de la mer à Sainte-Anne-La-Palud. Il y ajouta, en 1898, le pardon du feu à Saint-Jean-du-Doigt et regretta de ne pouvoir y adjoindre le pardon de Saint-Servais où il était né le 2 avril 1859. Le pardon ayant été interdit en 1855 sur ordonnance épiscopale, Anatole Le Braz se contenta de rapporter les souvenirs de la vieille pèlerine Naïc en préambule à son ouvrage. Fidèle à son pré carré du nord Bretagne, Anatole Le Braz avait par ailleurs exclu de son propos les évêchés de Vannes, Saint-Malo, Rennes, Nantes, et réduit l’évêché de Saint-Brieuc au Trégor. Cette restriction géographique était énoncée par Anatole Le Braz dès la première ligne du livre : « Je n’ai pas à apprendre au lecteur que ce “pays des Pardons” où je voudrais le conduire, c’est la Bretagne, j’entends la Bretagne bretonnante. » Ses admirateurs ne durent pas être surpris car il avait déjà opté pour ce parti pris dans La Légende de la mort en Basse-Bretagne. Le lecteur retrouva dans Au pays des pardons une plume élégante et nostalgique.

D’ailleurs, Anatole Le Braz proclamait « une absolue sincérité » dans le tableau qu’il dressait de ces pardons.

« Mon voeu serait de les avoir évoqués tels qu’ils me sont apparus, dans leur beauté triste, avec les traits propres à chacun d’eux. Il m’a été donné de les voir au bon moment. Pour demain, leurs aspects se seront sans doute modifiés. Une ransformation s’accomplit, de jour en jour plus profonde, dans les usages et dans les moeurs de la vieille péninsule. »

Le choix et le style d’Anatole Le Braz sont révélateurs d’un état d’esprit et d’une époque où il était de bon ton de mélanger les genres – littérature, histoire, sociologie – et de poser pour l’éternité : « Que si l’âme fleurie des pardons de la Bretagne doit elle-même se faner un jour, écrit-il, puissent ceux qui, comme moi, l’ont aimée retrouver en ces humbles pages quelque

chose de sa poésie et de son parfum. »

Tout avait-il été dit sur le sujet ? Évidemment non. Le point de vue de cet écrivain demeure digne d’intérêt ethnologique bien que dénué de symbolisme. Anatole Le Braz était un ardent défenseur de la laïcité et de la République française. La Bretagne qu’il décrit est à l’opposé de ses convictions intellectuelles. Il y est sentimentalement attaché, mais il en est « radicalement », c’est-à- dire « moralement », éloigné. Bien qu’il s’en défendît, cet « homme de progrès » était étranger à l’âme bretonne qu’il perçut souvent prisonnière d’une fatalité historique et religieuse. Son moralisme est patent lorsqu’il substitue une histoire linéaire (nostalgie) et un positivisme (progrès) à la critique et à l’analyse herméneutique. Son discours méconnaît tout message spirituel et tout sens symbolique, enfermant le lecteur dans un « passé révolu ». En 1891, au pardon de Rumengol, il fait par exemple dire à son complice et chanteur Yann ar Minouz : « Les temps sont proches où c’en sera fini en Bretagne des belles gwerz aimées de nos pères et des sônes délicieuses qui, jusque sur la lèvre défleurie des aïeules, sonnent aussi gai qu’un

oiseau de printemps. toutes ces choses sont près de mourir, et d’autres encore qui ont réjoui nos âmes. Les pardons, hélas ! les pardons eux-mêmes disparaîtront. »

Plus d’un siècle après l’« état des lieux » pessimiste d’Anatole Le Braz, l’originalité et la pérennité des pardons de Bretagne suscitent encore des interrogations.

Vu de l’extérieur de la Bretagne, le pardon est le signe d’une originalité culturelle et cultuelle. J’ai à mon tour pris le bâton de pèlerin et arpenté la Bretagne pour observer in situ les pardons, élargissant la petite sélection de 1894 à toute la Bretagne, n’ignorant ni les anciennes assemblées ni les versions modernes, ne privilégiant ni les grands ni les petits pardons. Anatole Le

Braz regrettait de ne point avoir participé au pardon familial à Saint-Servais, je décidai donc me rendre à Hennebont, premier pardon de mon enfance, pour la première étape de mes pérégrinations, le dernier dimanche de septembre 2006.

« Qui en connaît un les connaît tous », écrivit encore à tort Anatole Le Braz. Les pardons sont innombrables et tous singuliers. Ils excluent la banalité et l’idéologie du « progrès », ce qui ne signifie nullement qu’ils sont passéistes. Ils ne relèvent d’ailleurs pas de modes passagères, mais d’une actualité.

Mon retour à Hennebont fut sans a priori. C’était jour de pardon. J’y vins et je vis autre chose qu’un souvenir.

Pardon d’enfance

La croix en argent avait surgi du porche. Une croix étincelante dans la lumière blonde et oblique de l’après-midi. Elle avait jailli de l’ombre monumentale de la basilique. Du porche de style flamboyant sortirent une à une les bannières de la procession. En premier, l’oriflamme cramoisie du quartier Saint-Antoine suivi des couleurs de Saint-Gilles, de Kervignac, d’Inzinzac,

de Branderion, de Lochrist, de Penquesten, de Saint-Caradec, de Notre-Dame-de-la-Joie…

Cette année-là, les paroisses des alentours n’avaient pas manqué le grand pardon du Voeu à Hennebont. La bannière de Notre-Dame-de-la-Houssaye était même venue de Pontivy pour saluer sa consoeur Notre-Dame-de-Paradis. Tissée de fils d’or, la plus ostentatoire des bannières, l’oriflamme de Notre-Dame précédait la statue d’argent portée en majesté par six robustes paroissiens. Venaient ensuite le clergé et une foule d’hommes et de femmes. Croix en tête, la procession descendit la place pavée et buta sur les ganivelles de la fête foraine. Confrontation des mondes et illusion d’optique : la croix de procession

s’inséra plein ciel entre les pylônes d’une machinerie multicolore supposée étourdir la jeunesse hennebontaise.

Les pèlerins obliquèrent devant le « puits ferré » où nul citadin ne puisait plus son eau, et se détournèrent des sirènes hurlantes. Leurs psalmodies couvertes par les cris de la fête. Vade retro. Il y eut moins d’une heure de marche dans les rues désertes

de la ville haute. Ma présence ce jour-là à Hennebont s’avérait signifiante. Ce ne pouvait être qu’ici, sur les bords du Blavet, que je devais entamer mon tour de Bretagne. Je revenais au point de départ.

Circumambulation du corps et de l’esprit. Retour en arrière sur une pratique locale, familiale et collective. Recours à la mémoire pour recomposer un puzzle de rites : messes basses et solennelles, prônes, vêpres, processions, chapelets, fêtes populaires et repas de crêpes. Je ne ressentis pas d’opposition entre cette pérégrination dominicale et mes souvenirs d’enfance. Cependant cette « continuation » me sembla anachronique dans une cité que j’avais quittée à l’âge de raison.

Le paysage de la Bretagne avait changé, les hommes aussi. Qu’en était-il de ma Bretagne intérieure ? Mes souvenirs et mes rêves se conformaient-ils au temps présent ? « Chanjet des en amzer, chanjet des e me spered 1 », me répondit une vieille chanson de ce pays. « Le temps a changé, il a changé dans mon esprit. »

Je ne ressens toujours pas de contradiction entre l’enfant qui croyait en toute innocence et le quêteur pétri de doutes que je suis devenu. Je connais et j’accepte l’atavisme culturel qui me lie et me relie, mais qui, paradoxalement, ne m’oblige en rien. Je m’étais tôt affranchi des marchands du Temple et j’avais mis de la distance avec les donneurs de leçon qui prétendaient

ne pas me laisser le choix.

Il me semblait subsister dans le pardon – à la fois dans son histoire et dans sa nature – une forme de liberté que les pardonneurs avaient su préserver. C’était cette flamme-là que je venais inconsciemment retrouver. Quelques années plus tard, je suis revenu

au grand pardon du Voeu, l’esprit plus curieux encore de décrypter ce mélange d’histoire et de merveilleux, d’anthropologie et de mythologie. Entre-temps, j’avais bouclé un premier tour de Bretagne, assisté à plusieurs dizaines de pardons, marché par tous les temps et confirmé que le pardon s’avérait un pot-pourri de libre arbitre et de bigoterie, de compassion et de passion, de

piété et de débauche, un réservoir symbolique et un moteur mythologique. C’était la fête sacrée et profane où chacun apportait ses peines et ses joies, ouvrant une parenthèse dans l’année civile, renouant avec ce qui n’existait pas dans la société réglementée du travail, des retraites et des loisirs : un espace et un temps intérieurs. Je percevais sans pouvoir l’expliquer une

double dimension tellurique et cosmique. La prégnance symbolique et le refus du conformisme inhérents au

pardon signifiaient qu’il ne se réduisait pas à une imagerie folklorique et cléricale, qu’il était peut-être une récurrence d’un scénario mythique et la permanence d’une universalité humaine.

Le pardon admet le paradoxe. Il l’induit même. C’est à Ernest Renan que je dois la première explication. Il y a dans ses ouvenirs d’enfance et de jeunesse un écho de cet « indestructible pli » contracté pendant l’enfance :

Cette cathédrale, chef-d’oeuvre de légèreté, fol essai pour réaliser en granit un idéal impossible, me faussa tout d’abord. Les longues heures que j’y passais ont été la cause de ma complète incapacité pratique. Ce paradoxe architectural a fait de moi un homme chimérique, disciple de saint Tudwal, de saint Iltud et de saint Cadoc, dans un siècle où l’enseignement de ces

saints n’a plus aucune application. Quand j’allais à Guingamp, ville plus laïque, et où j’avais des parents dans la classe moyenne, j’éprouvais de l’ennui et de l’embarras. Là, je ne me plaisais qu’avec une pauvre servante, à qui je lisais des contes. J’aspirais à revenir à ma vieille ville sombre, écrasée par sa cathédrale, mais où l’on sentait vivre une forte protestation contre tout ce qui est plat et banal 1.

En relisant ces souvenirs de Tréguier et de Guingamp, je mesurais l’incompréhension que ce libre-penseur suscita au sein d’une Église omniprésente en 1893, institution qui portait déjà les signes de son déclin spirituel et temporel. Ernest Renan soulevait le voile gris de l’histoire et retrouvait le palimpseste enluminé des origines claniques et migratrices. Saint Yves de Vérité lui avait offert la clairvoyance des choses anciennes et l’horreur pour « tout ce qui est plat et banal » dans un xixe siècle qui vit le riomphe des uniformes : soutanes noires, tuniques bleues et blouses grises. Le xxe siècle prit le pli du précédent en mode accéléré, cherchant à gommer les traces d’une culture archaïque et prônant l’abondance manufacturée.

En ce début du xixe siècle, sur le parvis de la basilique d’Hennebont, revenu à ma ville natale, revenu à moi-même en compagnie de mes cousins pardonneurs, je cheminais en plein paradoxe. La procession avançait à pas comptés. Elle fit halte à chaque coin de rue comme si elle cherchait son souffle. Combien de temps encore le sinueux simulacre se perpétuera-t‑il ?

La fête profane finira-t‑elle par prendre le pas sur la fête religieuse pour la diluer puis la dissoudre ? Il n’y eut aucun dialogue entre la foule qui processionnait et les badauds qui cédaient aux stridences des manèges sous les remparts de la ville close. Chacun dans sa file a esquivé l’autre, concédant à l’obéissance ou cédant à la tentation. Indifférence ou incompréhension ?

Au pardon de Sainte-Anne-la-Palud où je m’étais également aventuré, une autre juxtaposition du sacré et du profane illustrait le mélange des genres entre les offices religieux. Les baraques foraines ne désemplissaient pas pendant les messes solennelles et la foule basculait d’un lieu à l’autre pour se vouer et se dévoyer alternativement. Le temps où les recteurs et leurs vicaires se plantaient devant les manèges pour dissuader par leur présence silencieuse et sentencieuse les pèlerins de se divertir, ce temps béni est dépassé. Les curés ne font plus la loi dans les villes et les campagnes. Ils n’en ont plus ni le pouvoir ni la volonté. Les réjouissances profanes n’étaient-elles pas indissociables du pardon breton ?

Miracle à Hennebont

L’erreur serait peut-être de dater le pardon du Voeu à mon enfance pré-soixante- huitarde. Le pardon du Voeu soulignait une permanence mariale de trois siècles, mais ne perpétuait-il pas une autre réalité, géographique et métaphysique, religieuse et communautaire ?

Porter la statue de Notre-Dame- du-Voeu le dernier dimanche de septembre dans les rues d’Hennebont, c’était peut-être

répéter et respecter une promesse ancestrale, la prière des Hennebontais qui se vouèrent à la Sainte Vierge en 1699 pour se prémunir de la peste et lui promirent une statue en argent. En septembre 1699, on compta 87 morts de la peste à Hennebont. Après le Voeu des Hennebontais, l’épidémie déclina : 34 décès en octobre, 20 en novembre, 15 en décembre… L’année

suivante, la statue fut portée en procession dans la cité miraculeusement sauvée du péril bubonique.

Le Voeu vaut un contrat entre les hommes et Dieu. Tant que les pardonneurs pérégrinent, la cité est préservée.

En 1900, son couronnement en présence de plusieurs dizaines de milliers de pèlerins fut l’écho terrestre du sacre céleste de la Vierge Marie. La statue devint la représentation solennelle de la Madone.

Mille ans après le second concile de Nicée, l’évêque de Vannes accréditait trois cents ans de piété populaire en consacrant lui aussi le culte des images ! Au fil du temps, le pardon du Voeu s’est conformé aux nouveaux usages civils. En 1928, la municipalité stipula que les bâtiments publics ne seraient plus décorés de tentures blanches ainsi que le voulait l’usage le jour du pardon.

L’itinéraire de la procession immuable depuis deux siècles a ensuite été modifié après la destruction de la ville bombardée en 1944. Le cortège ne passe désormais plus dans la ville close. Aujourd’hui, connaît-on encore le miracle de 1699 ?

Le pardon de Notre-Dame-du-Voeu est ce que les historiens des religions appellent un « pèlerinage urbain », par distinction avec la fête rurale et champêtre. Effectivement, la procession ne déborde pas du siège de l’ancienne sénéchaussée d’Hennebont. Au coeur de l’agglomération moderne, face à la mairie, la basilique, édifiée en dix ans, de 1514 à 1524, se situait hors de la ville close, sur la rive gauche, et à l’opposé de la motte féodale sur la rive droite du Blavet. Aller au pardon est une manière de se relier avec un lieu.

Il m’importait à Hennebont de dépasser le miracle du Voeu pour appréhender un sanctuaire dont la fondation est antérieure au xvie siècle. M’interroger sur les causes et conditions du pardon du Voeu, c’est remonter le temps, chercher les éléments historiques, géographiques, mythologiques et symboliques qui fondent ses origines. Bien avant le voeu de 1699, il existait à Hennebont une chapelle primitive construite au bord d’un petit étang qu’alimentait une fontaine de dévotion, un lieu si agréable qu’il fut baptisé le « Paradis ». Les pèlerins s’y rendaient et se reposaient dans un bosquet à flanc de colline.

Ce furent leurs offrandes, autant que les subsides de l’abbaye de l’abbaye cistercienne La Joie-Notre-Dame,qui financèrent les grands travaux du xviie siècle.

Une chapelle, une fontaine, un étang, un bois… Le Paradis ?

La situation de la basilique, à l’extérieur de la vieille ville et à flanc de colline, est hors du commun. Un édifice aussi imposant aurait dû dominer l’espace, à l’instar des sanctuaires marials Notre-Dame de Quelven, Notre-Dame-de-la-Tronchaye, Notre-Dame-du-Roncier, Notre-Dame- de-Rumengol… La dédicace à Notre-Dame-de-Paradis et l’emplacement de la basilique furent déterminés par l’ancien sanctuaire. L’architecte du xviie siècle ne pouvait pas envisager un autre lieu, car celui-ci avait valeur de lien.

Aujourd’hui, il en va autrement. Malgré les vicissitudes du temps 1, la basilique reste le lieu sacré dont je repère le clocher en approchant d’Hennebont. Sa hauteur de 65,65 mètres le prédestine à être vu de loin, bien vu des pèlerins qui lui donne le salut avant la dernière heure de marche.

À quatre kilomètres à l’ouest se trouve d’ailleurs la bien nommée « montagne du Salut ». L’usage y était de tirer son chapeau, de s’agenouiller et de se signer pour réciter une prière ou entonner un cantique. Le salut à Notre-Dame- de- Paradis est du même ordre que l’Ultreïa à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pardonneurs bretons et jacquets partageaient le même rite sur le chemin d’un autre monde.

Le renouveau du Tro Breiz qui passe par Hennebont remettra-t‑il à l’honneur l’antique coutume ? Tel n’est pas le cas des pèlerins qui assistent au pardon du Voeu et dont la pérégrination se limite désormais à quelques rues. Le dernier dimanche de septembre, la grande partie du centre-ville est occupée par les manèges forains et les cabanes à frites. L’observateur que je suis est en droit de s’interroger. Lequel exclut l’autre : celui qui prie ou celui qui se divertit ? Après son petit tour dans la ville, la procession, cousue d’or et d’argent, disparaît par où elle était apparue. Le porche à double baie semble cligner de l’oeil. Une

seule des deux portes est ouverte pour aspirer le reflux des pèlerins. Les porteurs de croix et de bannières s’inclinent comme en allégeance avant d’entrer dans le sanctuaire. Le cortège s’effile dans le vaisseau de pierre. La lourde porte se referme pour les ultimes incantations du grand pardon de Notre-Dame du Voeu.

Derrière la porte close, les pardonneurs prient sans craindre la fureur du dehors. Il reste une loge vide sur le trumeau central du

porche, une place qu’occupait jadis une Vierge à l’Enfant. Qu’est-elle devenue ? Volée, mutilée, mise sous séquestre… ? L’office terminé, le soleil éclaire son absence. Le dernier dimanche de septembre 1, je suis revenu à Hennebont pour suivre la procession, pour entendre le Magnificat. Pendant leur marche lente, les pèlerins ont chanté des cantiques tristes d’amour, des airs graves pour se donner la cadence. Leurs voix se sont perdues dans les rues. Je me suis souvenu de mon enfance.

Je me suis interrogé sur la généalogie du sanctuaire, supputant les avant-guerres, imaginant le lieu bucolique, un paradis au bord du Blavet.

Parce que le monde s’emballe et se parjure par tout ce qui est plat et banal, je cherche encore, dans le pardon, les reliques d’un temps qui soit ni éphémère ni mercantile, la persistance d’une pensée originale, la substance d’une tradition vivante. William-Butler Yeats avait traduit mon état d’esprit en écrivant l’éloge des lieux enchantés de son enfance à Sligo :

Les églises du Moyen Âge réussirent à s’assurer le service de tous les arts parce que les hommes comprenaient que lorsque l’imagination est appauvrie, une voix essentielle – d’aucuns diraient : la seule voix – en faveur de l’éveil du sage espoir, de la foi durable, et de la charité compréhensive, ne peut proférer que des paroles brisées, si elle ne tombe pas dans le silence 1.

Ce silence menace-t‑il la Bretagne ? Un silence empreint de vulgarité et de mensonge si l’homme nie l’intelligence des choses, s’il s’égare en faussant ses traditions et son imagination.

Le jour du grand pardon de Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont, mon vagabondage imaginé dans les sanctuaires bretons s’est transformé en un pèlerinage dans le présent et à une immersion dans la mémoire d’un pays. Cette conjonction de l’actualité et de la tradition est une question philosophique récurrente. Dans ce pèlerinage que je fis, errant sans logique apparente d’un pardon à l’autre, je me suis surpris à réévaluer cette notion du temps pour finalement réincorporer le phénomène du pardon à une éternité et à une unité de l’être. Relire, relegere, et relier, religare : la double étymologie du mot « religion » suppose un devenir. Relire et relier le pardon à une dimension mythologique plutôt qu’historique, c’est assurément lui restituer tout son sens, pas seulement une signification sociologique, morale ou allégorique. Hier, aujourd’hui, demain, le sens du pardon profond demeure intérieur.

et à des pratiques ancestrales : triple circumambulation autour du sanctuaire, baiser des reliques, accolement des statues, ablution aux fontaines, embrasement des bûchers, oblations et offrandes, joutes et danses...

et à des pratiques ancestrales : triple circumambulation autour du sanctuaire, baiser des reliques, accolement des statues, ablution aux fontaines, embrasement des bûchers, oblations et offrandes, joutes et danses...

L'homme dans la nature" présenté mardi 17 mars au Musée de la Chasse et de la Nature, hôtel de Guénégaud, à Paris par Philippe Dulac, Renaud Denoix de Saint-Marc, président et vice-président de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature et Edouard-Alain-Bidault, président de la Fondation pour la Protection des Habitats de la faune Sauvage

L'homme dans la nature" présenté mardi 17 mars au Musée de la Chasse et de la Nature, hôtel de Guénégaud, à Paris par Philippe Dulac, Renaud Denoix de Saint-Marc, président et vice-président de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature et Edouard-Alain-Bidault, président de la Fondation pour la Protection des Habitats de la faune Sauvage